美容外科医が海外で解剖実習を受ける理由とは?国内実習との違いやメリットを解説

更新日:

この記事では、海外の解剖実習が日本の美容外科医にとってどれほど貴重な学びの場であるかを解説しています。

国内では得られない実習環境や最新技術を学ぶことで、診療の幅を広げられます。

具体的な参加方法や費用、準備に必要な手続きについても触れており、実践的なスキル習得に向けた情報が満載です。海外での解剖実習に参加することで、医師としての成長を促進する大きなチャンスを得られます。

目次

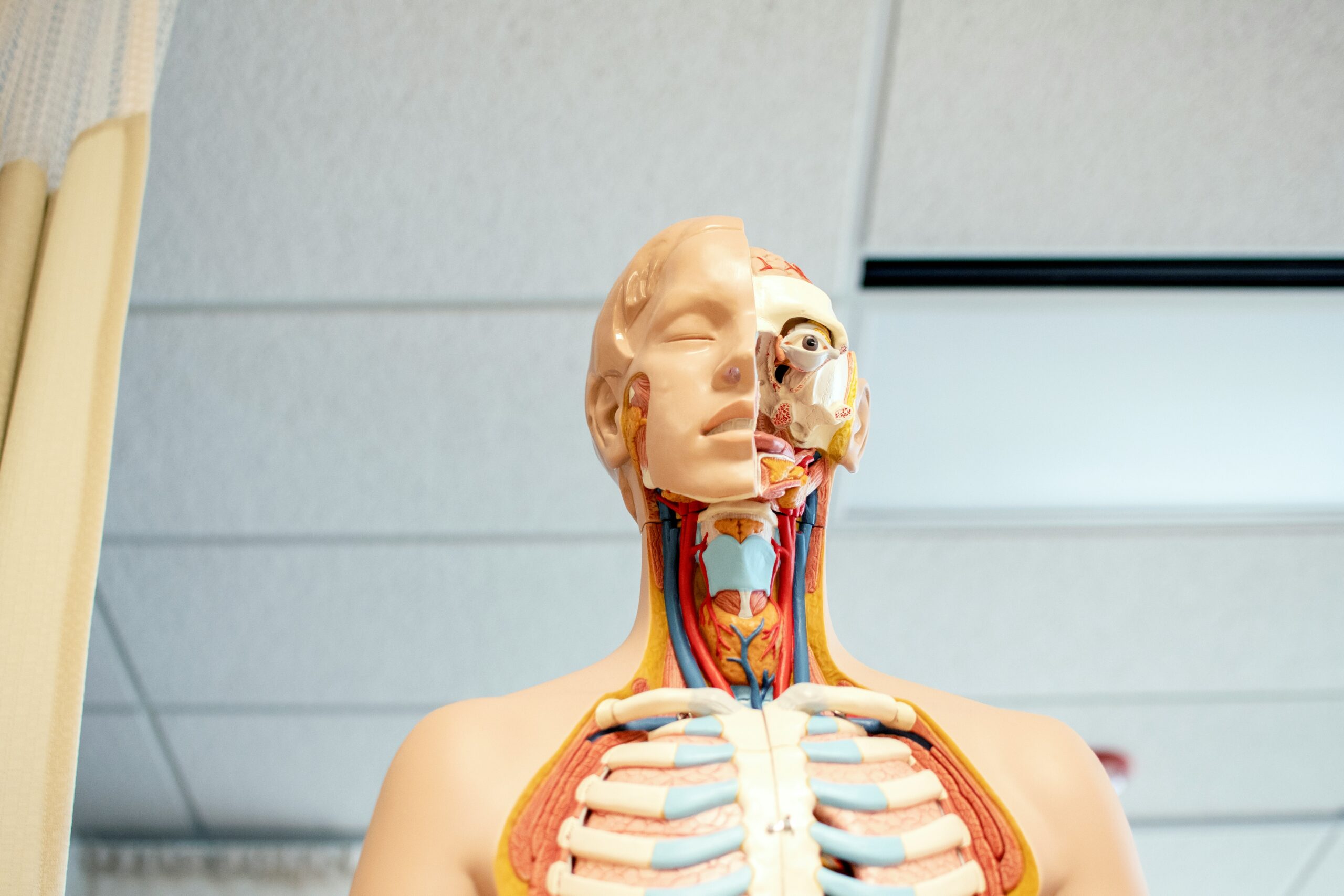

解剖実習とは

解剖実習とは、人体の構造や機能を学ぶための実践的な教育プログラムです。医学生や医療従事者が、解剖学的知識を深めるために、実際の遺体や模型を用いて行う手術や解剖のプロセスを体験します。この実習を通じて、身体の各部位の位置関係や機能、解剖学的な特性を理解し、臨床での実践に役立てることが目的です。

解剖実習は、特に医療分野において非常に重要です。医師や看護師は、患者の健康を守るために正確な解剖学的知識を必要とします。解剖実習では、手術に必要な技術や手法を学ぶだけでなく、臨床現場での判断力やリスク管理能力も向上できます。

このように、解剖実習は医学教育の基盤であり、医療従事者としての成長に不可欠な要素です。

美容外科における解剖学の重要性

正常な人体構造への深い理解が必須

美容外科では、手術の対象は基本的に健康な人であり、病気の治療が目的ではありません。

このため、正常な人体構造の知識が極めて重要です。

- 皮膚、筋肉、血管、神経の微妙な位置関係や個人差を把握する必要があります。

- 特に顔や体の審美的な改善が目的であるため、わずかなミスが外見や機能に大きな影響を与える可能性があります。

精密な技術が求められる

美容外科手術は、通常の外科手術に比べて、より微細で緻密な操作が求められます。

例えば、顔面のリフトアップ手術では、顔面神経を避けながら皮膚を引き上げる高度な技術が必要です。

このような繊細な解剖学的知識が欠如していると、機能的な問題(麻痺や感覚障害など)を引き起こすリスクが高まります。

日本の医師が海外で解剖実習を受ける背景

国内では受けられない実習環境とは?

日本の医学教育では、大学や研究機関での解剖実習が行われていますが、臨床医が継続的に解剖研修を受ける機会は限られています。

日本の解剖学実習は、主に医学部の学生教育や病理解剖に特化しており、手術技術の向上を目的とした研修は多くありません。

一方、海外の解剖実習では、実際の臨床に即した実習環境が整っていることが大きな特徴です。

例えば、欧米やアジアの一部の国々では、「フレッシュ標本(未固定の遺体)」 を使用した解剖実習が可能です。

日本では、献体の多くがホルマリン固定されており、組織の柔軟性が損なわれるため、実際の手術に近い感触を得るのが難しいとされています。

また、日本の解剖研修は法規制の影響で実施できる内容が限られることもあり、最新の手術技術を学ぶには不十分と感じる医師も多いのが現状です。そのため、よりリアルな手技を学べる海外の解剖実習に参加する医師が増えています。

医師が求めるスキル向上と海外研修の関係

解剖実習は、手術手技の向上や解剖学的理解を深めるために不可欠です。

特に外科医、美容外科医、整形外科医、脳神経外科医など、手技を必要とする診療科の医師にとって、解剖学の知識をより実践的に活かすことが求められます。日本国内の研修では、標本の制限や練習環境の不足から、十分な技術向上が難しいと感じるケースがあります。

一方、海外の研修では、希望する技術に特化したカスタマイズ研修が可能で、より実践的な手技を学べるというメリットがあります。

例えば、形成外科や美容外科の医師は、韓国やタイなどの研修施設で最新の美容外科技術を学び、脳神経外科医や整形外科医は欧米の施設で高度な技術を習得できます。

さらに、海外の研修では、国際的な視点を持った医師との交流も大きな魅力の一つです。異なる医療システムの中で学ぶことで、新しい治療法や手術手技に触れ、診療の幅を広げる機会が得られます。

こうした経験が、最終的には患者へのより良い医療提供へとつながるため、多くの医師が海外研修の必要性を感じています。

「病気ではない人間にメスを入れる」特殊性と解剖実習の意義

美容外科手術は、「病気ではない人間にメスを入れる」という特殊な性質を持っています。

このため、高い倫理基準が求められ、解剖実習の意義は非常に重要です。以下に、そのポイントを詳しく解説します。

高い倫理基準

美容外科医は、患者の身体に直接影響を与える手術を行うため、高い倫理基準を持って行動することが求められます。

解剖実習を通じて、医師は倫理的な判断力や患者への配慮を深め、信頼関係を築くための基盤を養います。

患者満足度の追求

美容医療においては、患者の満足度が重要な指標となります。

解剖実習で得られる高度な技術や知識は、手術結果の質を向上させ、患者の期待に応えるために欠かせません。

医師は、患者の要望を理解し、最適なアプローチを選ぶためのスキルを身につけます。

リスク管理の強化

美容外科手術は、身体的なリスクを伴うため、リスク管理の強化が不可欠です。

解剖実習を通じて、医師は解剖学的構造や手術手技を深く理解し、手術中のトラブルを未然に防ぐ能力を向上させます。

これにより、患者の安全を確保し、安心して施術を受けられる環境を提供します。

海外解剖実習のメリット

リアルで自由度の高い解剖実習環境がある

海外では、日本よりも自由度の高い解剖実習環境が提供されている国があります。

例えば、アメリカやヨーロッパの一部では、解剖実習が以下の点で日本よりも実践的です。

- 外科手術トレーニング

心臓外科、脳神経外科、整形外科など、特定の外科手技を遺体を用いて練習できます。 - 最新技術の応用

ロボット手術や内視鏡手術など、最先端の医療技術を実際に練習できる環境が整っています。

このような実習環境は、医師としての技術向上に大きく寄与します。

多様な症例に触れることで診療の幅が広がる

海外の解剖実習では、日本国内では経験しにくい多様な症例に触れられる点が大きなメリットです。

特に欧米やアジアの一部の国では、異なる人種や体格、疾患の進行度が異なる遺体を使用した実習が可能です。

これにより、標準的な解剖学的構造だけでなく、実際の臨床現場で遭遇する可能性のあるバリエーションを学べます。

例えば、美容外科医や形成外科医にとっては、皮膚の厚みや脂肪の分布が異なる患者への適切な施術を理解するうえで重要な経験となります。

さらに、海外では日本では稀な疾患や進行した症例に触れられるケースもあります。たとえば、動脈硬化が進行した血管の解剖や、手術が必要な腫瘍症例など、より実践的な観察や手技の習得が可能になります。こうした経験は、日常診療において患者ごとの個別対応を行う際に役立ち、医師としての診療の幅を広げることにつながります。

このように、海外解剖実習では日本国内では得られにくい多様な症例を経験できる環境が整っているため、医師のスキルアップに大きく貢献するのです。

解剖検体の確保の容易さ

日本では、解剖実習に使用される献体の確保が法律や倫理的な側面から厳しく制限されており、医師が自由に解剖研修を受けられる機会は限られています。

特に、外科手技を磨く目的での実習は、大学や特定の研究機関でしか行えず、受講できる人数や回数にも制約があります。

一方、欧米やアジアの一部の国々では、医療教育の一環として比較的安定的に解剖検体を確保できる制度が整っているため、日本の医師でも受講しやすい環境が提供されています。

例えば、アメリカではボディドネーションプログラム(献体制度)が発達しており、多くの医療機関が定期的に解剖実習を実施しています。

また、韓国やタイなどの国々では、美容外科や整形外科向けの専門的な解剖実習が開催され、フレッシュ標本(未固定の遺体)を使用したリアルなトレーニングが可能です。

こうした環境は、日本の医師がより実践的な手技を学ぶ貴重な機会となり、解剖学的な理解を深めるだけでなく、実際の手術で役立つ技術を身につけるのに大きく貢献します。

医師同士や研究機関と国際的に繋がる機会が得られる

海外の解剖実習に参加することで、医師同士や研究機関と国際的に繋がる貴重な機会が得られます。特に、欧米やアジアの著名な医療機関が主催する研修では、異なる国や文化的背景を持つ医師たちと交流し、最新の知識や技術を共有できる環境が整っています。

例えば、米国の医学研修プログラムでは、解剖実習の際に海外の専門医とディスカッションを行う機会があり、最新の手術技術や治療法について直接学べます。また、美容外科分野では、韓国の研修プログラムを受講することで、アジア圏の美容外科医とつながり、将来的な技術提携や情報交換の機会を持つことが可能です。

このような国際的なネットワークの構築は、技術習得だけでなく、今後のキャリアや診療の質向上にも重要な要素となります。新しい治療法の導入や共同研究の機会を得ることで、より幅広い視野を持った医療活動ができるようになります。

国内の解剖実習との違い

日本国内での解剖実習の機会の制限

日本では解剖用遺体が献体制度に依存しているため、遺体数には限りがあります。これにより、特に臨床医や外科医がスキル向上のために行う実践的な解剖練習の機会が不足することがあります。

さらに、学生時代に受ける解剖実習は主に教育目的であり、医師としてのキャリアにおける専門技術(特に外科や整形外科などの高度な技術)を磨く場としては十分ではない場合があります。

国内法と倫理的制約

日本では死体解剖保存法によって解剖の目的や方法が厳格に制限されています。

研究や教育以外の目的で遺体を解剖することは難しく、技術的なトレーニング(いわゆるスキルラボ的な解剖)には制約があります。

さらに、日本における解剖実習は、法的制約だけでなく倫理的観点からも厳しく管理されています。

解剖には遺族の同意が必要であり、手技向上のための反復練習やシミュレーションが倫理的に許容されにくい傾向にあります。

医師が海外の解剖実習を選ぶ理由

実践的な解剖トレーニングが可能

美容外科では、ミリ単位の精度が求められる施術が多く、正確な解剖学的知識と熟練した手技が不可欠です。

しかし、日本国内では医療従事者向けの解剖実習の機会が限られており、美容外科に特化した実践的なトレーニングを受けるのが難しいのが現状です。

海外の解剖実習では、フレッシュ標本(未固定の遺体)を用いたリアルな施術トレーニングが可能なため、皮膚や筋肉の質感、脂肪層の構造を手の感触で確かめながら、実際の施術に直結する技術を磨けます。

美容医療における解剖学的知識をアップデート

美容医療は日々進化しており、最新の知識を学ぶことが患者満足度の向上に直結します。

特に、ヒアルロン酸注入やスレッドリフト、脂肪吸引などの施術では、解剖学的な知識が施術結果を大きく左右するため、定期的なアップデートが欠かせません。

海外の解剖実習では、最新の美容外科理論をもとに、リフトアップに必要な靭帯の構造や、ボリューム形成のポイントとなる脂肪層の分布など、臨床に直結する解剖学を学べます。

世界標準の技術を学び、美容外科医としての価値を高める

海外の解剖実習では、世界トップレベルの美容外科医と直接交流し、最先端の技術を学ぶチャンスが得られます。

例えば、韓国の美容外科はアジアで最先端を走っており、目元や鼻の形成術、骨切り術など、日本とは異なるアプローチが発展しています。

こうした技術を解剖レベルで学ぶことで、より洗練されたデザイン力と手技が身につきます。

手技の習得だけじゃない、世界中の医師との交流も魅力

海外研修に参加することで、「世界標準の美容医療」を身につけた医師としての信頼性が高まり、患者からの支持も得やすくなるでしょう。

さらに、国際的なネットワークを広げることで、最新技術の情報交換や海外の学会・セミナーへの参加機会も増え、より専門性の高い美容外科医として活躍できる環境が整います。

海外で解剖実習を行う主な国

日本の医師がよく訪れる国として、以下の地域が挙げられます。

- アメリカ

高度な解剖施設と専門的なトレーニングプログラムが充実しており、最新技術も学べます。 - ドイツ

整形外科や神経外科のトレーニングで知られています。 - タイやシンガポール

アジア圏でも実践的な解剖トレーニングが可能な施設が整っています。

美容外科医が海外実習で学ぶ具体的な内容

美容外科医が海外の解剖実習で学ぶ主な技術や知識の例です。

- 顔面解剖

- 表情筋の解剖(顔面神経とその枝を避ける手術)

- 皮膚下脂肪層や筋膜層(SMAS層)の構造

- 体の解剖

- 腹部や臀部の脂肪吸引手術に関連する解剖学

- 胸部形成術(豊胸手術)における胸筋や血管の位置関係

- 注入治療の技術

- ヒアルロン酸やボトックス注射時の神経や血管を避けるための精密な解剖学的理解

▼関連記事

海外解剖実習の参加方法と費用の目安

海外での解剖実習は、美容外科医としての技術を向上させるための貴重な機会です。ここでは、参加方法や費用の目安について詳しく説明します。

海外解剖実習に参加するには?

海外の解剖実習に参加するためには、まず研修プログラムを提供している機関や大学を調べることが重要です。

多くのプログラムは、特定の条件(例:医師免許の保持や一定の実務経験)を求めます。

参加申し込みは、通常、オンラインで行い、必要書類(履歴書、推薦状など)を提出します。事前にプログラム内容をよく確認し、自分の学びたい内容と一致しているかを確認しましょう。

人気の研修先と費用の相場

人気の研修先には、韓国、アメリカ、タイ、ヨーロッパの国々が含まれます。費用は研修先やプログラムの内容によりますが、一般的な相場は以下の通りです。

- 韓国:30万〜100万円(プログラムの長さや内容により変動)

- アメリカ:50万〜150万円(高額な場合もあり)

- タイ:20万〜70万円(比較的安価なプログラムが多い)

- ヨーロッパ:40万〜120万円(国によって差がある)

費用には、実習料のほか、教材費や滞在費、交通費なども含まれることがありますので、全体の予算を考慮して計画を立てることが重要です。

研修準備に必要な手続きやビザ申請のポイント

海外での解剖実習に参加する際は、必要な手続きを事前に整えることが大切です。

ビザの取得は国によって異なり、短期の研修ビザが必要な場合があります。以下のポイントを押さえておきましょう。

- ビザ申請

国によっては研修ビザが必要です。必要書類(招待状や証明書など)を準備し、早めに申請を行うことが重要です。 - 医療保険の確認

海外での医療保険に加入しておくことをおすすめします。万が一の病気や事故に備えて、カバー範囲を確認しておきましょう。 - 語学力の確認

英語や現地の言語でのコミュニケーションが求められる場合がありますので、事前に基礎的な語学力を身につけておくことが望ましいです。

まとめ|海外の解剖実習は医師にとって貴重な学びの場

海外の解剖実習は、美容外科医にとって技術を向上させる貴重な機会です。

国内では得られない実習環境や最新の医療技術を学ぶことができ、さまざまな症例に触れることで診療の幅が広がります。また、国際的なネットワークを構築することで、将来的なキャリアにも大きなプラスとなるでしょう。

解剖実習を受けるためには、研修プログラムを選び、費用や必要な手続きをしっかりと把握することが重要です。各国の特徴を理解し、自分の学びたい内容に合ったプログラムを選ぶことで、より実践的なスキルを習得できます。

海外の解剖実習は、医師としての成長を促進するための大きなステップです。

解剖実習の参加希望の方へ

解剖実習の参加希望は、こちらからお申し込みください。